当清晨的阳光掠过沈阳城市建设学院智能制造产业学院机器人实验室时,产业学院的老师和学生们正围着一台工业机器人调试程序,而这样的场景,在智能制造产业学院早已成为常态。随着智能制造产业的蓬勃发展,应用型人才的需求日益旺盛。从2019年成立校级产业学院,到2021年跻身辽宁省首批现代产业学院,沈阳城市建设学院智能制造产业学院紧扣时代脉搏,以高质量建设为根基,在人才培养模式创新、产教融合深化、实训平台搭建等方面持续发力,不仅实现了自身办学实力的稳步提升,更在毕业生就业输出上交出了一份亮眼答卷,成功打造出一片培养智能制造领域优秀人才的新高地。

育人革新:三阶递进 构建人才培养“新生态”

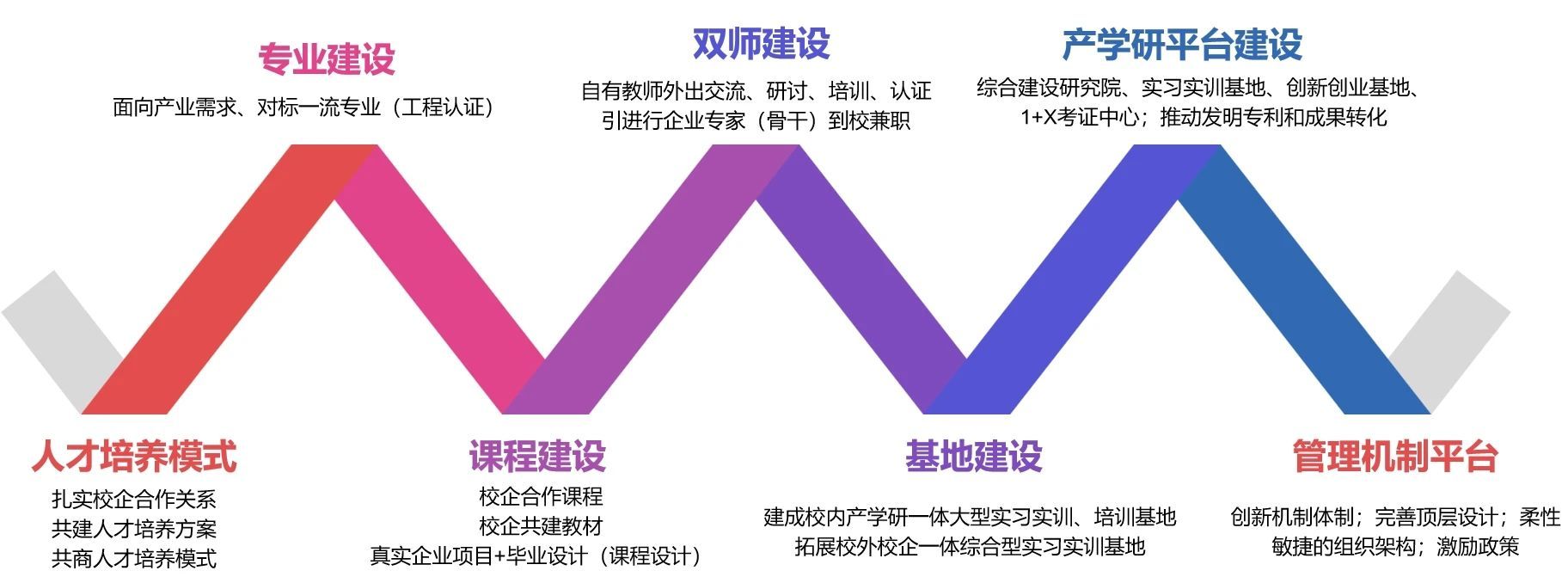

学校的“硬核”支持,是产业学院稳步发展的关键。“从申报初期,学校就明确赋予学院充分的自主权,让专业建设能真正对接产业需求。”智能制造产业学院副院长于联周介绍,学校每年专项拨款用于产业学院建设,从实验室改造、企业资源引入到师资培训,全程“绿灯”护航。这种“支持+赋能”的模式,让产业学院得以突破传统教学管理的桎梏,在人才培养方案制定、课程体系重构等方面大胆创新。

在智能制造产业学院的教室里,不仅有专业知识的讲授,更有来自企业的“专属”案例,如武汉华中数控股份有限公司提供的最新一代工业协作机器人调试案例,让学生切实感受到行业的“最前沿”;实训车间里,学生分组攻关的“智能装配生产线优化”项目,正是合作企业的实际技改需求。这种“教室连着车间、课本对接项目”的场景,源于学院对人才培养模式的系统性重构。

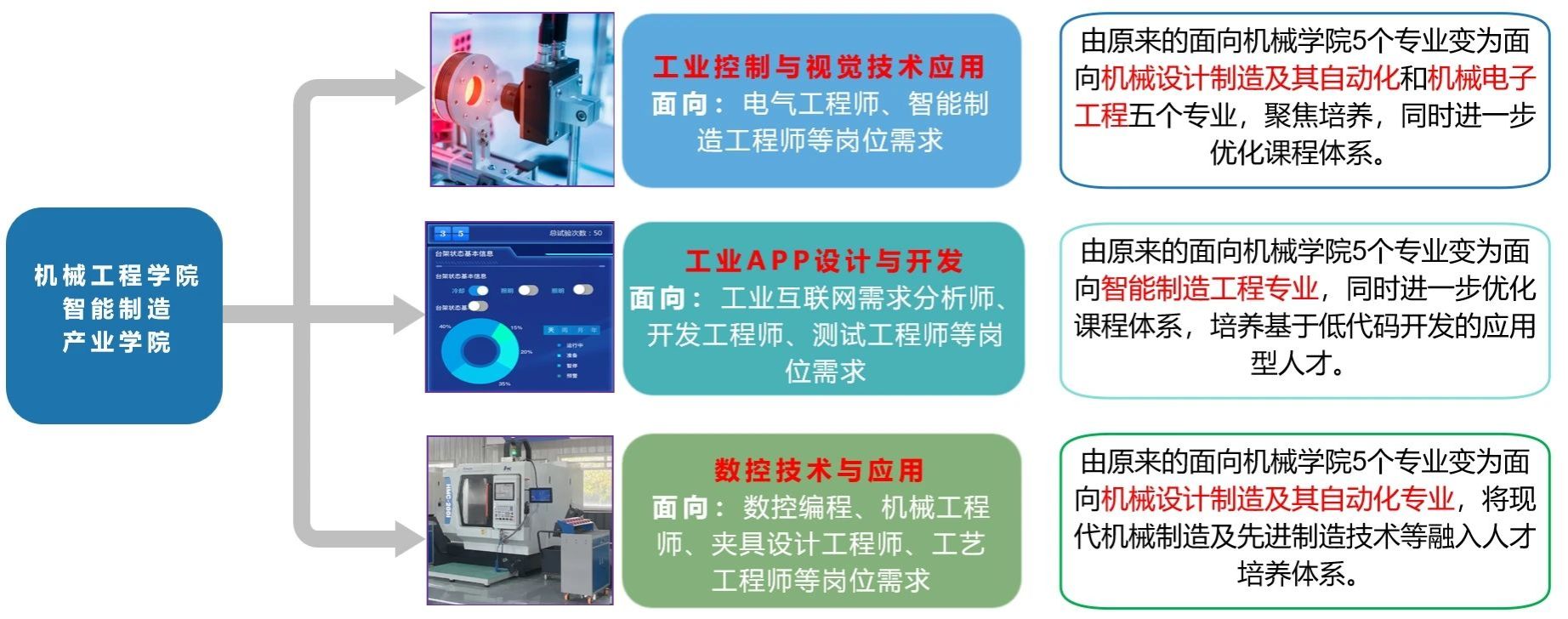

专业设置上,学院从机械工程学院5个本科专业即机械设计制造及其自动化、机械电子工程、智能制造工程、物流工程、交通运输中,精选出与智能制造契合度最高的3个专业作为“主力军”。其中,机械设计制造及其自动化作为省级一流专业,奠定扎实的制造基础;机械电子工程聚焦机电一体化,响应自动化需求;智能制造工程作为新工科专业,直抵工业互联网前沿。三者形成“传统+新兴+交叉”的专业矩阵,精准覆盖智能制造产业链的核心环节。

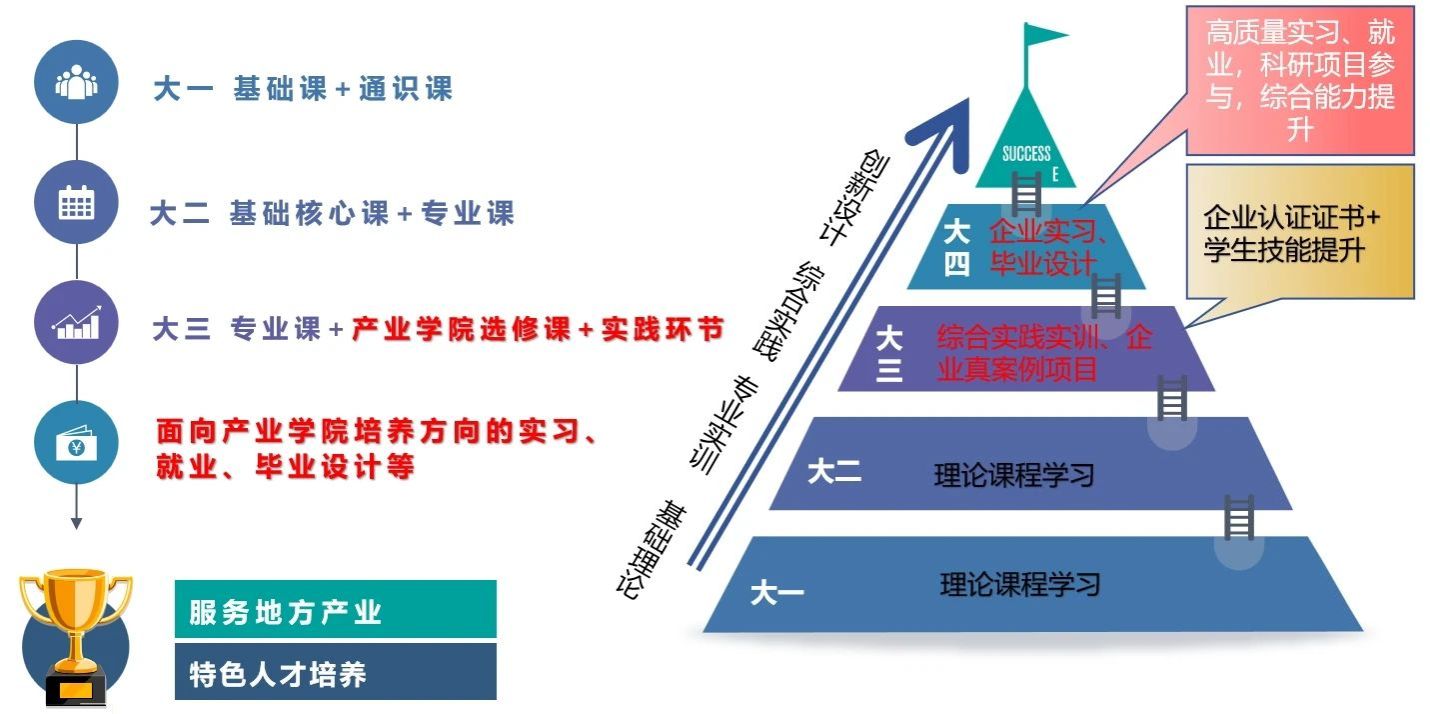

课程体系的迭代更显匠心,2025年前,产业学院每个专业方向设置3门核心课程,学生需全修以筑牢基础;2025年起,课程数量增至6-8门,内容深度与产业前沿同步。这些课程绝非简单叠加,而是构建在“基础夯实-综合提高-应用创新”的三阶实践体系之上。学生在大一、大二的时候通过数控加工中心、机器人实验室等平台完成基础实验,到大三嵌入企业真实项目案例教学;大四直接进入合作企业参与实战。2022级智能制造工程专业学生刘继昭对此深有感触:“在武汉华中数控股份有限公司实习中,我们团队优化了客户加工程序,提高了企业生产效率,这种成就感是传统课堂学习给不了的。”

与传统培养方案相比,产业学院的方案实现了“三个突破”。一是产教融合从“体外循环”变为“深度嵌入”,企业真实项目占毕业设计的100%;二是实践占比从25%提升至40%,形成“做中学、学中创”的闭环;三是评价机制从“试卷定优劣”变为校企双导师联合评估,学生的工程实践能力成为核心指标。这种变革,让学生从“毕业即失业”的焦虑中解脱,转向“毕业即能战”的从容。

师资重塑:双师共育 锻造教学科研“主力军”

33名双师双能型教师,23名专任教师深耕理论讲台,10名企业专家扎根实训现场——这组数据背后,是产业学院对师资队伍的“基因改造”。“没有既能讲透PLC编程原理,又能调试工业机器人的教师,就培养不出真正的智能制造人才。”于联周坦言,成立初期,兼具高校教学能力与企业工程经验的教师不足50%,这成为制约发展的瓶颈。

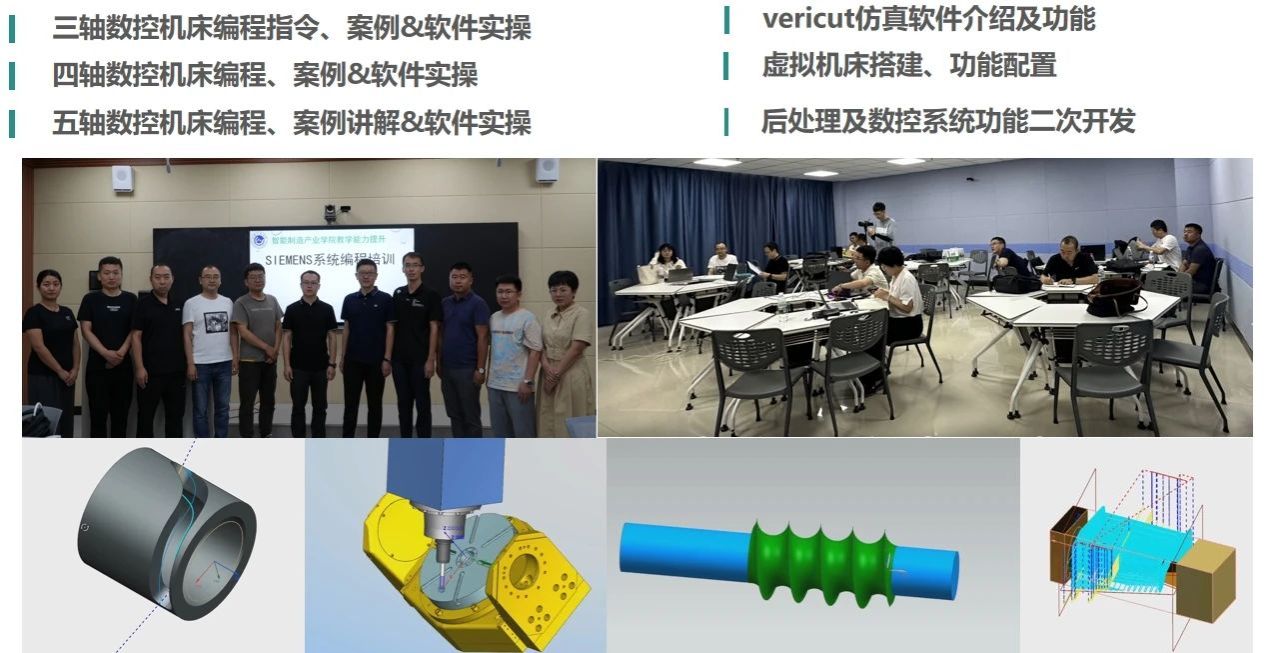

为此,学院打出“组合拳”,实施校企人才双向流动,设立产业教师特设岗位,引进华中数控、新道科技等企业的10名工程师担任兼职导师;组织教师“下沉”企业实践,3名教师通过苏州富纳艾尔的工业视觉技术培训,获得“1+X”证书讲师资格;依托校企联合项目锤炼能力,在智能装配生产线开发等项目中,教师团队既攻克技术难题,又将成果转化为教学案例。

如今,师资队伍已实现“脱胎换骨”,具有企业背景的专职教师比例跃升至81.2%,企业教师占比达30.3%;团队新增7名高级工程师,联合开发8门校企课程,科研项目转化教学案例10余项。专任教师雷利的经历颇具代表性,他曾在企业从事智能产线设计8年,入职后既讲授《工业控制装备》理论课,又带领学生参与企业技改项目,“讲台与车间的切换,让我更懂产业需要什么样的知识传授”。

校企共生:1+N 模式 激活协同发展“动力源”

“产业学院不能是高校的‘独角戏’,必须让企业从‘旁观者’变为‘参与者’甚至‘主导者’。”这是学院在探索校企合作中形成的共识。基于此,学院“1+N”模式应运而生,“1”即沈阳城市建设学院智能制造产业学院,“N”则是华中数控、新道科技、沈阳创新设计等多家行业龙头企业,形成“核心引领、多方联动”的生态。

在人才培养领域,该模式催生出“订单班”等创新形式。“富纳班”就是典型。富纳艾尔企业深度参与培养方案制定,派遣工程师驻校指导,学生毕业后直接进入企业核心技术岗位。

科研与教学的融合更见深度。校企联合开发的《工业 APP 低代码开发》课程,直接采用新道科技的工业互联网平台案例;双方申报的“智能产线虚拟仿真系统研发”产学研项目,既解决了企业技术痛点,又转化为学生的实训资源。

实践基地则成为产教融合的“实体载体”。学院与企业共建的虚拟仿真基地、数控技术协同创新中心,引入先进设备,承担实训任务,使用率超85%。教师们反馈,基地的虚拟仿真设备和真实产线案例使抽象理论可视化,如通过数字孪生工厂演示数控加工流程,显著提升了教学效果。90%的学生认为,在基地完成了工业机器人编程、智能质检系统调试等实战项目,实操能力提升明显,基地训练帮助其掌握了“发现问题-分析问题-协同解决”的工程思维,远超传统课堂效果。

成果绽放:六载耕耘 收获产教融合“丰硕果”

六年来,智能制造产业学院在人才培养的道路上深耕不辍,尤其在订单班的建设与发展中成效显著,交出了一份令人瞩目的高质量就业成绩单。作为学院对接产业需求、深化产教融合的重要载体,订单班自设立以来,已先后培养4届毕业生,就业率始终稳定在95%以上,充分彰显了其人才培养与市场需求的高度契合。这些订单班毕业生凭借扎实的专业技能、良好的职业素养,深受行业企业青睐,多数成功入职武汉华中数控等在智能制造领域具有标杆地位的企业以及新能源汽车自动化领域的头部企业。他们在企业中迅速适应岗位需求,参与到核心技术研发、生产流程优化、智能设备运维等关键工作中,不仅实现了个人职业发展的良好开端,更成为连接学院与产业的重要纽带,印证了订单班在推动学生高质量就业上的突出作用。

学科竞赛成为检验培养质量的“试金石”。在数控技术与应用方向,学生团队斩获2024年五轴加工及数字孪生机床创新应用赛国赛一等奖;工业控制与视觉技术应用方向的团队,连续3年稳居辽宁省工业协作机器人专项赛榜首。2025 年更有3组代表辽宁冲击国赛。这些成绩的背后,是“以赛促学、以赛促创”培养理念的生动实践。

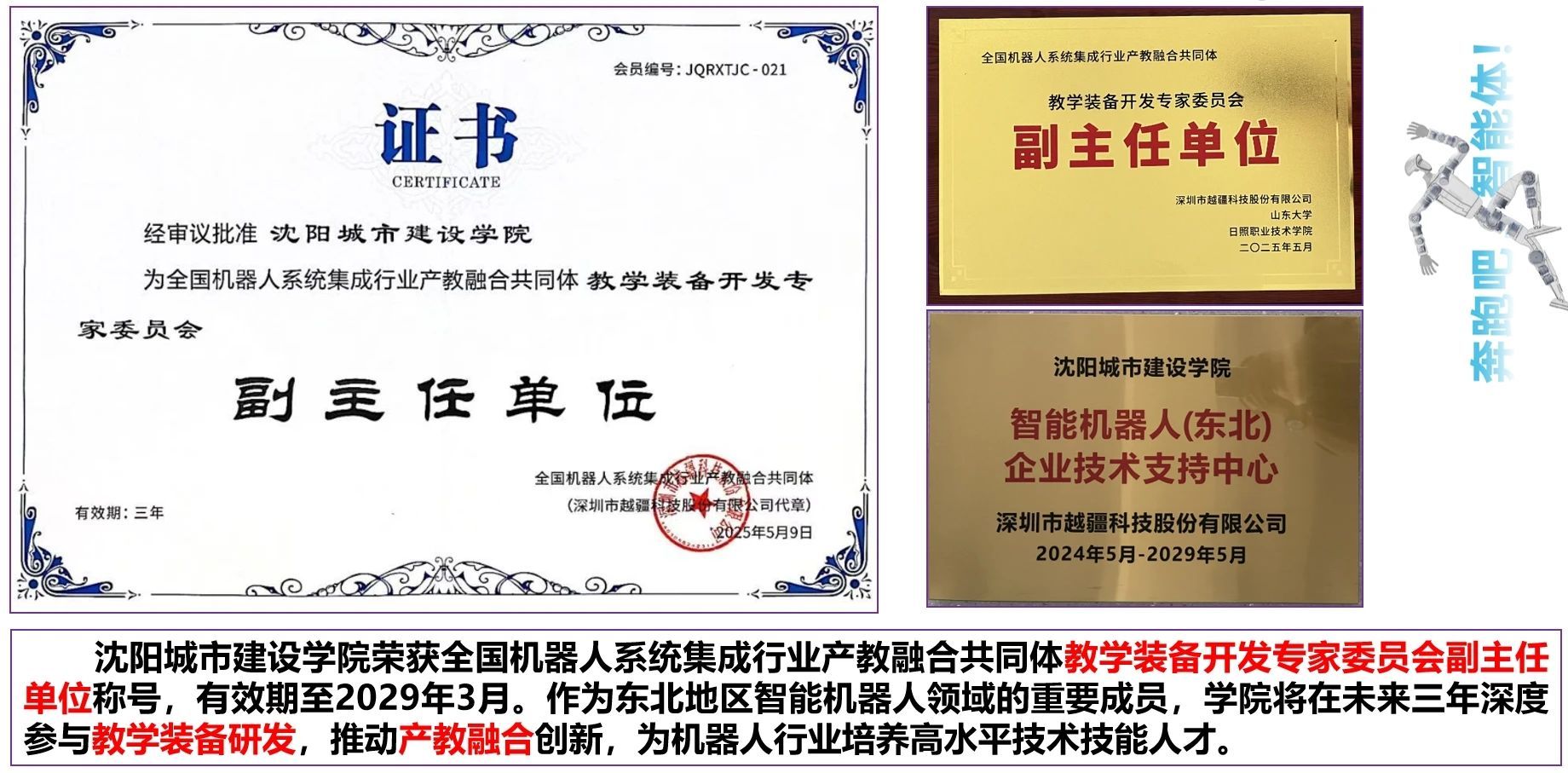

教学科研成果同样丰硕。学院荣获2025年度辽宁省教学创新大赛产教融合赛道一等奖,这是学校首次获此殊荣;获得“一种钻攻机主轴组合式气动密封结构”发明专利,填补了学校在智能制造领域的专利空白;9门校企共建课程形成动态更新机制,每年10-15%的教学内容迭代,确保教学与产业前沿“零滞后”。

面向未来,产业学院已规划出新的蓝图:2025年起,扩大进入学院学习的学生数,让更多学生共享产教融合红利;深化“1+N” 模式,新增3-5家行业领军企业,拓展新能源、智能物流等新兴方向。

沈阳城市建设学院智能制造产业学院的完美破局、持续深耕,六年的成长时光,恰是新时代中国高等教育产教融合的一个生动切片。在这里,课堂与车间的边界被打破,教师与工程师的角色在融合,学生与产业的距离在缩短——这种“你中有我、我中有你”的育人生态,正是培养高素质应用型人才的关键所在。(采编丨王琪;资料来源丨智能制造产业学院)