2024年12月10日,沈阳城市建设学院留学生院306学术报告厅内,随着与会领导嘉宾共同按下启动掌印,学校与用友网络科技股份有限公司、新道科技股份有限公司等行业领军企业联合组建的“数智财务产业学院”正式启动。这所成立于2024年2月的跨界融合新型学院,不仅借此契机全面展示了自成立以来的筹备建设成果,更正式揭开了学校“制造业财务数智化”人才培养的全新篇章——从重构人才培养逻辑起点到打造“全链条实战”模式,这所学院正在破解制造业数字化转型中“财务数智化人才荒”的困局。

战略定位与初心:锚定方向,筑牢根基

“数智财务产业学院”这个名字的诞生,经过了对行业发展的深入洞察与严谨推敲。最初构思时,核心想解决两个问题:一是体现“财务”这个专业根基;二是突出“数智化”这个时代趋势,毕竟现在财务领域的转型过于明显,从传统会计核算到数据分析、智能决策,技术驱动的变革无处不在。“数智”二字的选用,精准呼应了当下财务领域数智化转型的时代特征。

为精准对接产业需求,学院开展了10余次的企业调研和人才培养方案研讨会,广泛吸纳企业意见,确保人才培养与产业实际紧密结合。在这个过程中,关于产业学院核心培养方向的争论最为激烈。

在充分论证区域产业发展现状后,团队内部曾就“锚定制造业还是立足现代服务业”展开过一场激烈而慎重的争论。“制造业的生产链条最长、业财融合场景最复杂,能让学生真正理解数智化如何穿透研发、采购、生产、销售全流程。学会给制造类企业做数智化财务,再做其他行业就是降维应用。”这一观点彻底打破了僵局,也让学院最终定下了“制造业财务数智化”的跑道。

三融协同+四阶闭环:破解“懂财务不懂行业”的痛点

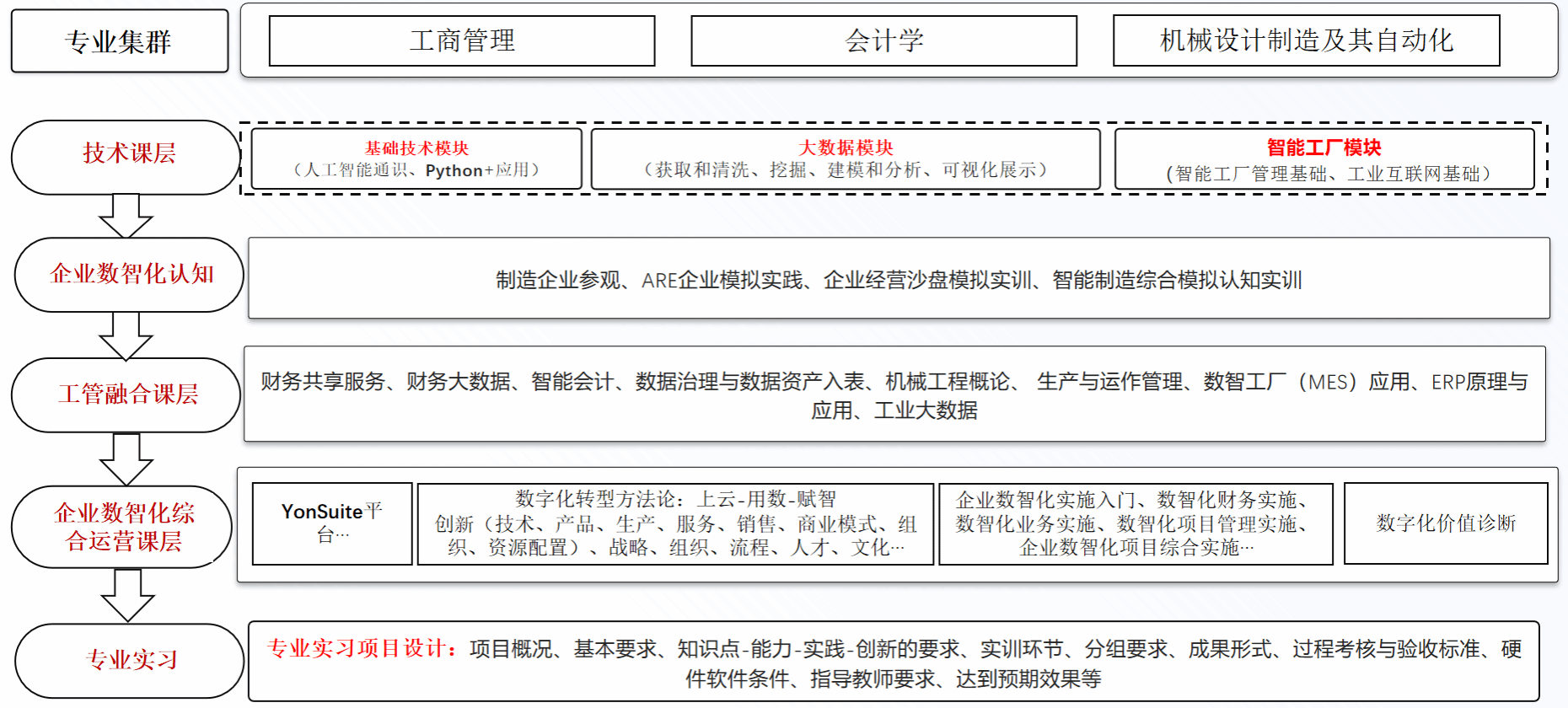

“制造业的财务数智化,从来不是单一专业能搞定的。”为打破传统学科壁垒,实现不同学科知识的有机交叉与整合,学院创新性地将会计学、工商管理、机械设计制造及其自动化三个专业整合成“制造业财务数智化”专业集群,构建起“产教融合、工管融合、双创融合”的“三融合”格局。

这种融合不是简单的课程叠加。会计学、工商管理专业的学生需要以制造业行业背景为依托,了解制造的核心场景与设备,建立对生产流程的实践认知,熟悉制造全流程,明确各环节的业务逻辑与数据流转方式,并基于设备运作与流程认知,为财务分析和管理决策提供真实的实践依据,确保财务数据与业务实际紧密结合;机械设计制造及其自动化专业的学生需要掌握基础的财务知识和经济思维,要能看懂财务报表,理解成本构成与生产流程的关联,明确技术方案对财务数据的影响,同时树立“技术与经济统一”的意识,在设计制造环节中兼顾成本效益,还要具备系统性思考能力,认识到制造业数智化转型中技术升级与财务效率提升的联动关系,为参与跨部门协作奠定基础。

在此基础上,学院创新构建“多学科融合、双主体协同、全链条贯通”的人才培养模式。通过校企深度融合,打造出“四阶递进:企业数智化认知→工管融合能力培养→数智工厂综合运营训练→专业实习”式闭环体系,贯通真实业务场景,为培养制造业数字化转型升级所需的财务数智化人才奠定坚实的基础。

从“产业扎根”到“数智实践”:重构人才培养的逻辑起点

“传统财务专业学生毕业后,面对制造业的生产数据常常‘一脸茫然’”,这是当下的时代痛点,也正是学院创新培养模式的起点。不同于传统高校“课堂讲授→实习收尾”的线性培养,产业学院将“实战”融入人才培养的每一个环节。

对于2025级新生而言,虽然产业学院的人才培养方案已编制完成,具体校企合作课程也已确定,但基于新生需要先夯实财务、数理等认知基础,课程最早只能于第三学期开课,新生可于第二学期进行产业学院选修课程的确定。在选拔方式上,学院并非采取“先到先得”的方式,而是在学生自愿选择的基础上,综合考虑学生情况,采取“小测验+面试”等方式,挑选出更符合产业学院培养要求的学生。

由于在产业学院的课程学习中,需要接触机械类、信息类、财会类等多学科知识,学科跨度较大,具有一定挑战性,所以学院心中“理想的第一届学生”应具备多方面特质:性格开朗乐观、抗压能力强,能以积极心态直面各种挑战;具备强烈的求知欲,乐于接受新事物,动手能力强且勇于实践;具备自主学习与独立思考能力,以及一定的创新意识和创新能力。

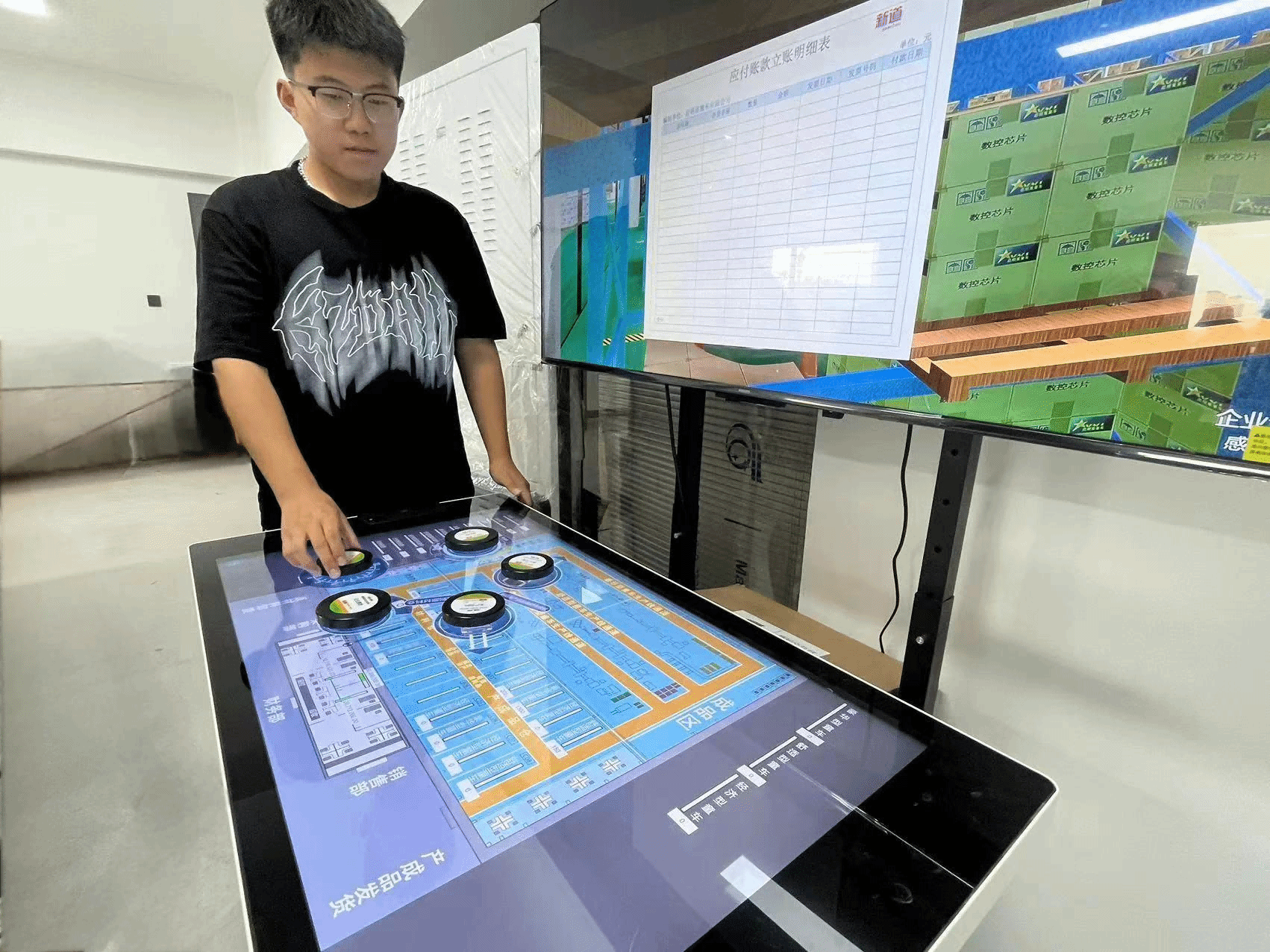

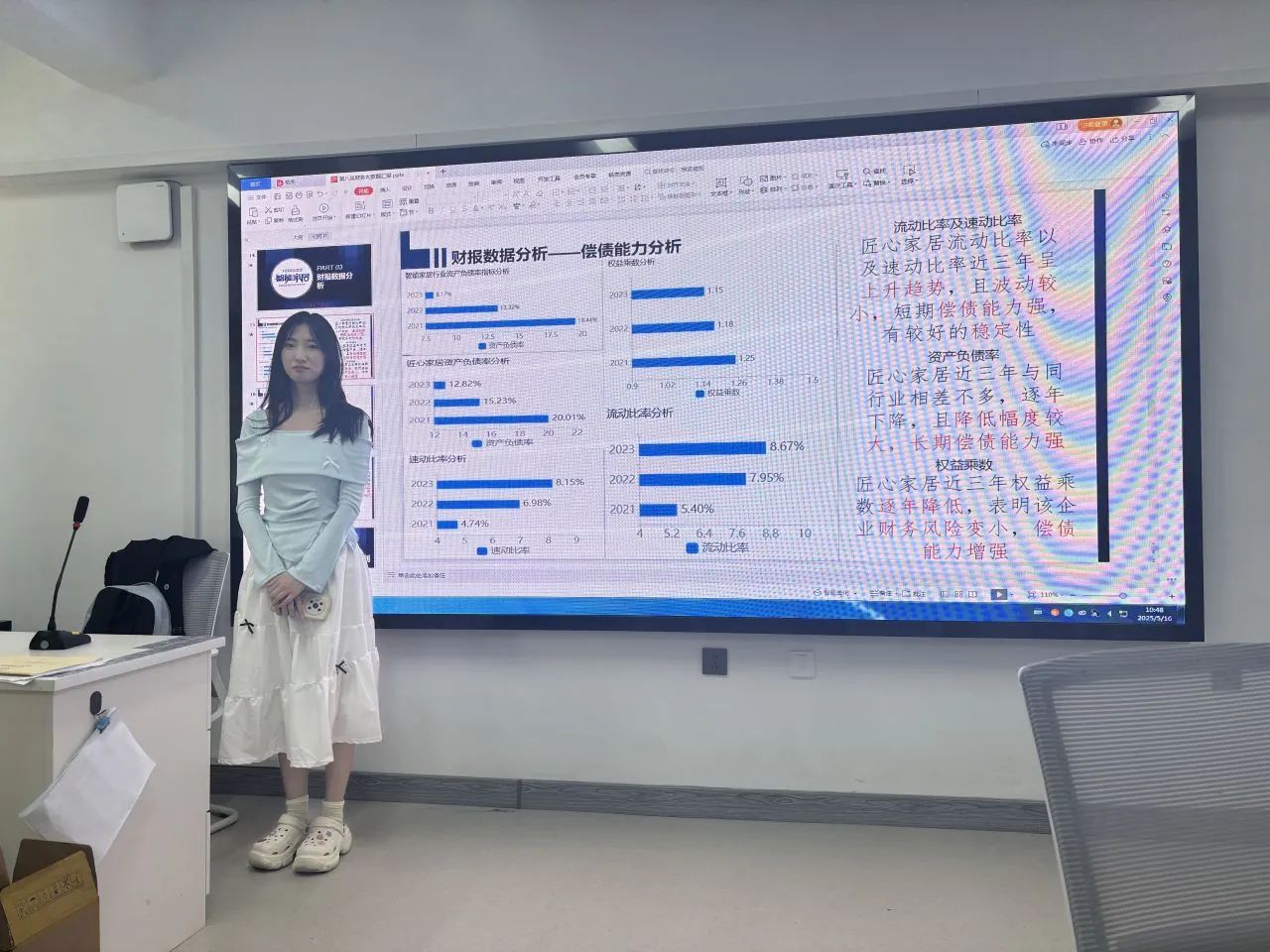

这些构思都直指财务数智化的核心要求,正如启动大会主题论坛中强调的那样,“新技术正在重构教育逻辑,财务人才的培养必须跳出‘账本’,扎根‘产业’”。当学生进入课堂后,制造场景将被完整“复制”:学院打造的“企业全景数智管理综合实训室”“数字财经数据洞察实训室”等实训室里,学生可以在仿真环境中完成供产销的全流程操作,将制造业务搬进课堂,真正实现“课堂与产业场景无缝衔接”。

双师护航+教材革新:让“实战”有体系、有支撑

“把真实客户项目改编成教学案例时,最难的是‘脱敏’工作,需要在去除商业机密、具体数据等客户敏感信息的同时,保留项目的核心逻辑和关键信息,确保案例的教学价值不受影响”,这是企业实践教学导师在参与师资培训会时的深刻体会。

为确保“实战”不流于形式,学院还构建了双师双能师资队伍——他们既能传授扎实的理论知识,又能结合丰富的企业实践经验,将真实项目案例融入教学。例如,在讲解财务机器人应用时,不仅能讲解理论原理,还能结合实际企业的财务流程自动化项目,演示操作过程并分析可能遇到的问题及解决方案。

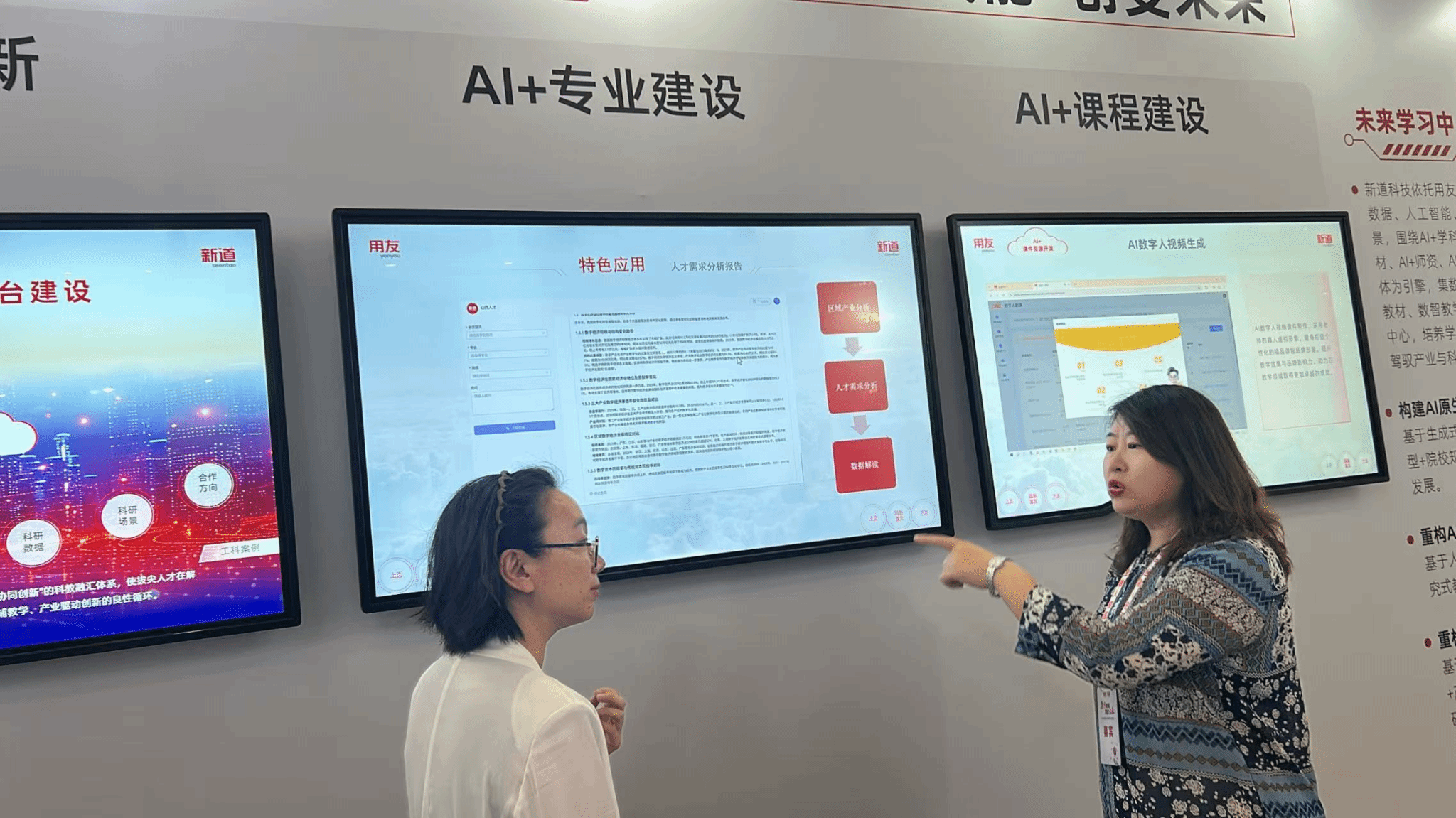

当前,学院已建设省级一流课7门,校级精品课4门、重点课9门、思政示范课4门。教师主持参与教科研课题50余项,出版专著6部,编写教材16部。教材建设同样体现“实战导向”。正在编写的《财务大数据分析与决策》教材,并非传统的理论汇编,而是与新道云系统深度绑定:每章不仅有企业真实业务场景解析,还配套视频操作指导和可直接上手的实践任务。这种“校企协同、共创共建”的教材,让学生在课堂上就能积累“准工作经验”。

锚定辽宁智造:让人才培养与产业需求同频共振

“选择制造业财务数智化方向,是我们反复争论后才确定的。”这是所有参与学院筹备的专家学者都记忆犹新的事情。无疑,这一选择是从国家、辽宁省发展战略以及专业业务链条完整度的角度出发,以制造业为背景,精准契合辽宁省“数字辽宁、智造强省”战略需求的关键举措。辽宁省正全力构建4个万亿级产业基地和22个重点产业集群,制造业数字化转型急需既懂财务又懂数智技术、还懂产业的复合型人才。数智财务产业学院的成立,正是通过“数智+业务+财务”的跨界培养,为区域产业升级输送“能打仗、打胜仗”的新锐力量。

从启动大会上校企战略合作协议的签署,到“双师型”导师团队的组建;从重构人才培养逻辑起点,到“数智工厂”等实训室的实战训练,数智财务产业学院的每一步探索,都在回答一个核心问题:如何让高校培养的人才,真正成为产业转型的“生力军”。未来,当第一届学生带着“数智化思维”走进企业时,或许我们会看到:产教融合的深度实践,正在为制造业财务数智化人才培养写下全新注脚。(采编丨钟西贝;资料来源丨数智财务产业学院)